Der Krieg der Drohnen – Wie ein Konflikt die Weltordnung verändert

Ein Krieg der sich eingespielt hat

Der Krieg in der Ukraine hat längst sein Gesicht verändert. Was einst durch Panzerkolonnen, Raketenangriffe und klassische Artillerieduelle geprägt war, hat sich in ein neues Muster verwandelt: Drohnen bestimmen den Rhythmus. Sie spionieren, attackieren, stören und zerstören. Kamikaze-Drohnen durchbrechen Verteidigungen, Schwärme liefern sich Luftkämpfe ohne Piloten, und jedes neue Software-Update entscheidet darüber, ob ein Angriff gelingt oder scheitert. Der Mensch bleibt zwar präsent – als Bediener, Techniker, Soldat im Schützengraben –, doch er agiert zunehmend im Schatten der Maschine.

So entsteht ein Kriegsmodus, der nicht abrupt endet, sondern sich einspielt. Frontlinien verhärten, während permanente Drohnenangriffe das Geschehen prägen. Es ist kein Krieg der schnellen Siege, sondern ein Krieg des Ausharrens, der Berechnung und der permanenten technischen Anpassung.

Die Kostenfalle und der technologische Wettlauf

Drohnen sind billig, ihre Abwehr ist teuer. Jede Seite versucht, dieses Ungleichgewicht für sich zu nutzen. Russland setzt auf Masse, produziert tausende einfache Systeme, ergänzt durch iranische Zulieferungen. Die Ukraine setzt auf Qualität, gestützt durch westliche Technik, die präziser und intelligenter ist. Daraus entsteht eine Spirale, die beide Seiten in einen Abnutzungskrieg zwingt, während im Hintergrund ein unermüdlicher technologischer Wettlauf läuft.

Was im Ersten Weltkrieg Panzer und Flugzeuge waren, sind heute Drohnen und elektronische Kriegsführung. Navigation ohne GPS, autonome Schwärme, Miniaturtriebwerke, lernfähige Systeme, die gegnerische Abwehr analysieren – all das wird hier unter realen Bedingungen getestet. Der Krieg ist damit nicht nur ein politisches Drama, sondern auch ein globales Labor für die Kriegsführung der Zukunft.

Europa im Zwang zur Beschleunigung

Europa steht dabei unter Zugzwang. Lange galt die eigene Drohnenindustrie als zögerlich, bürokratisch und fragmentiert. Doch wer nicht in Serie produzieren, schnell anpassen und robust liefern kann, läuft Gefahr, abgehängt zu werden. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind gezwungen, ihre Beschaffung zu verschlanken, ihre Industrien zu vernetzen und militärische Entwicklungen enger mit ziviler Forschung zu verweben. Für Europa entscheidet sich hier nicht nur die Frage der Sicherheit, sondern auch die Chance auf wirtschaftliche Zukunftsfelder – von Logistik bis Katastrophenschutz, die auf denselben Technologien basieren.

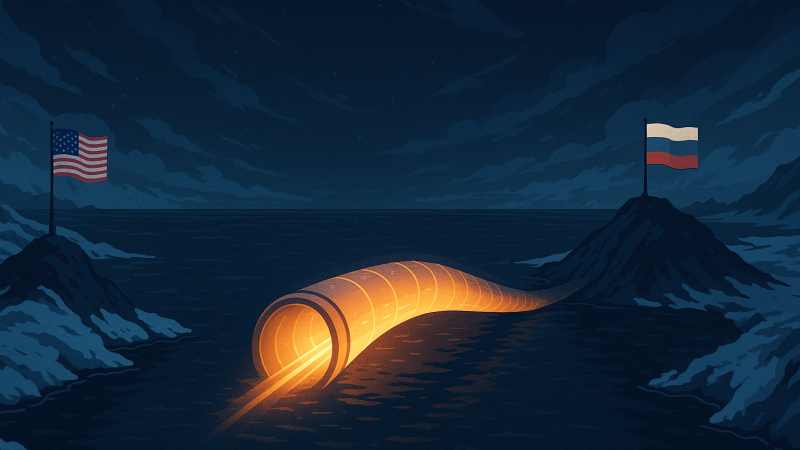

Die USA am Scheideweg

Noch heikler ist die Lage für die USA. Sollten sie sich im Ukraine-Krieg zurückziehen oder das Engagement auf Sparflamme reduzieren, droht ihnen der Verlust ihres Vorsprungs bei Drohnentechnologie und Kriegsführung. Der entscheidende Unterschied liegt in der Praxis: Nur dort, wo Systeme real eingesetzt werden, entstehen die Daten, die nächste Generationen prägen. Wer diesen Datenstrom verpasst, verliert Innovationskraft, Marktanteile und letztlich Einfluss auf die Standards der Kriegsführung. Washington muss sich entscheiden, ob es den Konflikt mit Europa und der Ukraine als gemeinsame Herausforderung annimmt – oder ob es in einer künftigen Weltordnung nur noch reagiert, während andere die Taktik und Technik bestimmen.

China schaut und lernt

China spielt das Spiel klug aus der Distanz. Peking beobachtet aufmerksam, wie sich westliche und russische Systeme bewähren, und zieht daraus Lehren für die eigene Industrie. In der Zusammenarbeit mit Russland entsteht eine stille Arbeitsteilung: Moskau bringt das Schlachtfeld, China die industrielle Skalierung und Fertigungstiefe. Selbst wenn chinesische Drohnen nicht offiziell in der Ukraine auftauchen, dürfte die dort gesammelte Erfahrung in die nächste Generation chinesischer Systeme einfließen – und damit langfristig den globalen Markt prägen.

Bleibt der Krieg lokal oder greift er über?

Die Frage, ob Russland den Drohnenkrieg über die Ukraine hinaus ausweiten könnte, schwebt im Raum. Technisch wäre es möglich, westliche Staaten direkt anzugreifen. Politisch aber bleibt das Risiko zu groß: Ein klarer Angriff auf NATO-Staaten würde das Eskalationsrisiko dramatisch erhöhen. Wahrscheinlicher sind Aktionen im Graubereich – Sabotage, Cyberangriffe, Angriffe mit schwer zuzuordnenden Drohnen. Alles, was den Westen beschäftigt, ohne einen offenen Bündnisfall auszulösen. Damit bleibt die Ukraine das Versuchsfeld, die „kontrollierte Flamme“, an der alle Beteiligten lernen, testen und nachrüsten.

Senkt Drohnenkrieg das Atomrisiko?

Paradox ist, dass gerade diese neue Kriegsart sowohl beruhigend als auch beunruhigend wirkt. Drohnen erlauben fein abgestufte Angriffe unterhalb der Schwelle massiver Eskalation. Das senkt den Druck, sofort mit Raketen oder gar Atomwaffen zu reagieren. Gleichzeitig steigt das Risiko von Fehlinterpretationen, Fehlfunktionen oder überhitzten Reaktionen. Ein Schwarm, der tief ins Kernland vordringt, könnte politisch so wirken wie ein Raketenangriff – auch wenn der Schaden begrenzter ist. Das Risiko eines Atomschlags sinkt, solange Kommunikation offenbleibt und rote Linien respektiert werden. Es steigt, wenn Technologie verselbstständigt und Vertrauen bricht.

Ein Ausblick – das Wörterbuch des Krieges von morgen

Der Krieg in der Ukraine ist längst mehr als ein regionaler Konflikt. Er ist ein Schauplatz, auf dem sich entscheidet, wie Kriege künftig geführt werden: mit autonomen Systemen, lernfähigen Schwärmen und einer neuen Balance von Mensch und Maschine. Europa muss Tempo aufnehmen, die USA dürfen den Anschluss nicht verlieren, China sammelt Wissen aus der Distanz.

Alles deutet darauf hin, dass der Krieg nicht in einem klaren Sieg enden wird, sondern sich in die Länge zieht – als Dauerzustand, der Gesellschaften zermürbt und gleichzeitig neue Technologien hervorbringt. Am Ende könnte dieser Konflikt die Grammatik des Krieges neu schreiben. Wer heute zuhört, lernt und mitgestaltet, schreibt morgen das Wörterbuch, nach dem andere Kriege geführt werden.